Traduire dans une langue étrangère (2/2)

Un latte macchiato au lait d’amande avec Myriam Rabah-Konaté, co-traductrice de l'ouvrage "Non-noyées, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines" d'Alexis Pauline Gumbs

En janvier dernier, quand j’ai lancé cette newsletter, une des premières personnes à avoir souscrit à un abonnement payant est mon amie l’autrice, danseuse et traductrice Myriam Rabah-Konaté. Myriam vit à Marseille, je vis dans les Côtes d’Armor: nous avons peu l’occasion de nous voir. Myriam m’a écrit :

« Cet abonnement c’est le prix de ce café mensuel ensemble (un latte macchiato au lait d’amande!) que nous ne prenons pas à cause de la distance ».

J’y pense à chaque lettre que je vous écris (les notes de page étant dans mon esprit les petits biscuits ou chocolats glissés à côté de votre tasse). D’ailleurs, avant de penser SABBAH comme un cabinet de curiosités, je l’ai longtemps pensé comme un café-restaurant où on se serait raconté.e.s des histoires, vous et moi.

Le mois dernier, je publiais le premier volet de cette lettre, “Ecrire dans une langue étrangère”

Je vous y parlais de mon rapport à la langue arabe, de la peintre et poétesse Etel Adnan, de sa manière de dessiner cette langue dans une perspective décoloniale. Vous parler de la maison des langues de mon enfance m’a amené à évoquer mon admiration pour le geste de traduire. Or, cette année, l’un des livres féministes les plus forts arrivés entre mes mains est justement une traduction co-réalisée par Myriam, Emma Bigé et Mabeuko Oberty : Non-noyées, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines, d’Alexis Pauline Gumbs, co-publié par les éditions Les liens qui libèrent & Burn~Août.

Ces questions autour des langues qui nous manquent et de ce qu’elles disent de nos trajectoires font partie du socle de notre amitié avec Myriam. Alors, j’ai eu envie de vous inviter à le boire avec nous, ce fameux latte macchiato au lait d’amande, que vous rencontriez Myriam, son travail, ses curiosités, et - si vous êtes assidu.x.es et que vous lisez jusqu’au bout - sa voix.

مرحباً dans ce premier entretien de Sabbah !

Myriam, toi et moi, nous avons en commun d’avoir eu la chance de passer notre enfance dans un territoire très riche culturellement, très vaste en termes de présences linguistiques et particulièrement cosmopolite. Je veux parler de la Seine-Saint-Denis. Ce vécu, tu l’honores notamment dans les documentaires sonores que tu produis pour France culture1. Tu as grandi près d’une cité de Drancy, la Muette, dont tu as archivé des sonorités et des histoires. Quelles sont les langues de la maison de ton enfance ?

J’ai grandi en Français, entourée de plein d’autres langues. A la maison, il y avait l’Arabe marocain de ma mère, le Créole haïtien de mon père, l’Espagnol de ma famille en République Dominicaine, l’Arabe égyptien de la télé, le Soninké de ma nounou. Et puis à l’école, j’avais des amis pakistanais, algériens, serbes, roumains, cambodgiens… J’ai grandi en banlieue dans une langue très libre et inventive. Au collège j’avais deux meilleures amies : une Chinoise et une Congolaise. On s’apprenait des mots en Wenzhou (dialecte de la côte orientale chinoise), en Arabe, en Créole, en Lingala. J’ai eu la chance de découvrir des familles très différentes, de voir mes amis parler leurs langues et d’être accueillie dans leur intimité. Là comme ça j’ai un souvenir qui me revient : un Noël orthodoxe à Drancy chez mon amie serbe Katarina avec un cochon à la broche dans le jardin, des danses traditionnelles, de la musique très forte, les grands yeux bleus de sa grand-mère qui me regarde malicieusement finir mon assiette et son petit frère espiègle avec lequel on s’amusait beaucoup. Je me sentais hyper accueillie et choyée.

Chez moi on mélange beaucoup de langues, on rigole beaucoup de nos incompréhensions, de ce qu’on invente donc j’ai un rapport assez décomplexé à la langue française : j’en fais ce que je veux.

Il y a dans ton parcours quelque chose qui fait écho à une obsession que je porte depuis longtemps : le besoin de varier les formes d’écritures, de les interconnecter. Les écritures peuvent être littéraires, graphiques, visuelles, sonores, corporelles, et j’en passe. Dans tes créations, tu vas au-devant de cette pluralité. Cela te fait voyager, collaborer avec des personnes très diverses, comme les chorégraphes marocains Radouan Mriziga et Nezha Rondali. De nouvelles langues s’agrègent à celles de l’enfance. Aujourd’hui, dans quelles langues aimes-tu t’exprimer ?

J’adore parler Anglais, c’est une langue que j’ai commencé à bien maîtriser au début de ma vingtaine (comme beaucoup d’élèves de ZEP, je n’ai pas vraiment eu de professeurs d’anglais au collège et au lycée). J’ai plusieurs amies à Londres avec lesquelles j’ai tissé des relations d’amitié très fortes en Anglais lorsque je vivais à Rabat. C’est vraiment dans le quotidien, en collocation, dans l’intensité de ce qu’on vivait, que j’ai appris à m’exprimer dans cette langue. Je me souviens très précisément de nos soirées sur le stah de notre immeuble (toit sur lequel on étend son linge au Maroc). Je cheminais dans les expressions, les mots, pour essayer de décrire précisément ce qui me tourmentait à cette époque. J’avais l’impression que je pouvais mieux dire en Anglais, que c’était un nouveau terrain de jeu, que je pouvais être quelqu’un d’autre même.

J’aime aussi beaucoup parler en Turc, bien que je n’ai pas un niveau très élevé (mais j’arrive à faire illusion tant je répète les expressions de base chaque jour ahah… et puis je chante quasi quotidiennement des chansons türkü). C’est une langue assez importante pour moi, elle me relie notamment à plusieurs amis kurdes (dont ce n’est pas la langue maternelle d’ailleurs). Et puis, il y a l’Arabe même si pendant longtemps je me sentais mal de ne pas bien le parler, de mélanger les dialectes… aujourd’hui je m’en fiche. Je dis souvent que mon Arabe c’est une harira (soupe marocaine avec plein d’ingrédients différents).

J’aime aussi beaucoup le swahili, le japonais : je me rends compte en te répondant que je suis un peu dingue des langues (lol) et que j’ai une chance, immense, de voyager pour les découvrir et les pratiquer, même de façon modeste. Et comme j’adore chanter, saisir des tonalités, des rythmes, des accents, j’apprends en regardant les paroles, les translittérations. Là en ce moment, c’est dans le Persan que je me plonge en écoutant la chanteuse iranienne Googoosh : j’ai la chance de lire l’Arabe, et l’alphabet persan en est très proche, alors je découvre de nouvelles lettres, de nouveaux sons, de nouveaux mots.

Est-ce qu’il y a une langue qui te manque ?

Oui, l’Arabe. Je l’aime quand elle m’entoure chaque jour, quand elle me submerge, que ce soit avec la radio, avec les gens dans la rue, les vendeurs de fruits ambulants. C’est dans ces moments-là que des choses jaillissent dans ma bouche : des images, des proverbes, des punchlines. J’aimerais pouvoir l’avoir plus dans mon quotidien.

En ce moment, mon lien à cette langue se maintient par l’actualité mortifère de Gaza, de la Cisjordanie et de toute la région. Je vois des vidéos d’enfants, de mères, de jeunes hommes palestiniens, libanais, syriens je les écoute, je les suis et ça me tord le bide.

Je pense que c’est à partir de cette douleur que j’ai ressenti le besoin de réécrire en Arabe, de relire de la poésie. Non pas pour écarter la souffrance, le deuil, mais pour me reconnecter à autre type de langage, à un autre registre.

J’ai voulu qu’on réalise cet entretien ensemble car mes réflexions autour des langues qui nous manquent, de leur entrelacs avec le dessin dans mon cas, m’ont amené à m’intéresser plus profondément au geste de traduire. Or, cette année, un des plus beaux livres féministes parus en français me semble indéniablement être l’ouvrage Non-noyées, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines, de l’écrivaine, poétesse et chercheuse américaine Alexis Pauline Gumbs. Tu fais partie des personnes grâce à qui ce texte nous parvient car tu l’as traduit, aux côtés d’ Emma Bigé et Mabeuko Oberty. Comment as-tu rencontré le texte d’Alexis Pauline Gumbs et comment en es-tu venue à le traduire?

J’ai rencontré le texte Undrowned. Black Feminist lessons Learned from Marine mammals grâce à mon amie Emma Bigé, philosophe, chercheuse et danseuse avec laquelle j’ai co-écrit un article il y a quelques années, depuis mes perspectives fugitives et minoritaires dans le champ de la danse Contact improvisation2.

Elle m’a proposé qu’on le traduise ensemble avec Mabeuko Oberty, artiste, traducteurice, auteurice et danseureuse. On aimait bien l’idée de faire dialoguer le texte et la pratique corporelle, car c’est au cœur même de l’écriture d’Alexis : elle nous guide à travers des respirations, des médiations. On pouvait donc traduire à la fois depuis notre corps de danseureuse et notre position de traducteurice. Lors de notre résidence de travail, nous pratiquions le mouvement le matin (en écoutant des extraits du texte, en se plongeant dans les pratiques qu’Alexis propose dans le livre, notamment dans la section 20), une traduction corporelle et sensible, avant de se plonger dans la traduction littéraire et grammaticale. C’était génial de croiser nos regards à trois, de traquer les références abondantes du livre. Et puis la version française est particulièrement belle car elle s’accompagne des magnifiques illustrations de l’artiste, illustratrice et autrice Maya Mihindou : une autre forme de traduction sensible et visuelle.

Après la publication de Non-noyées, tu as rencontré Alexis Pauline Gumbs « en vrai ». Comment c’était de rencontrer cette autrice en personne après l’avoir tant lue et traduite?

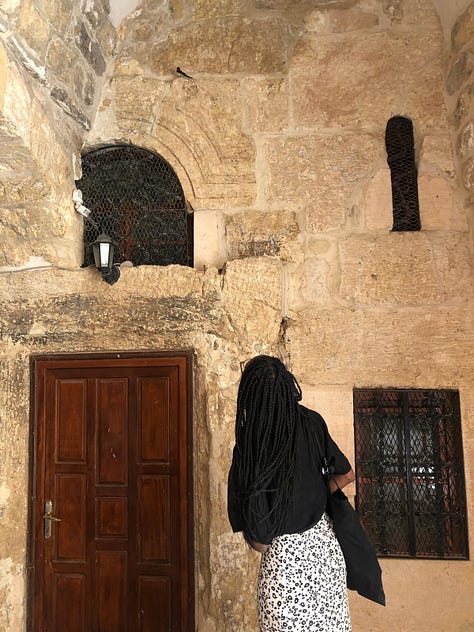

C’était un peu comme rencontrer quelqu’un que je connaissais, tant j’avais été bercée par Undrowned et par plusieurs de ses vidéos, de ses conférences, bien que j’étais très impressionnée. Il y avait beaucoup de générosité et de joie dans nos échanges, j’ai senti qu’elle avait beaucoup de reconnaissance envers le travail que nous avions entrepris. Et puis j’étais très heureuse que sa première escale en France pour le livre se fasse à Marseille, tout près de la rive, là où j’habite. Le lancement du livre s’est fait à La Compagnie lors de l’exposition Éloge de la submersion, initiée par Dénètem Touam Bona3. Cela a créé énormément de résonances et d’échos.

Si le geste de traduire m’intéresse autant dernièrement, c’est entre autres car je perçois son pouvoir politique en tant qu’outils d’archive et de mémoire. Sans les traducteurices, comment les œuvres contemporaines de poètes gazaouis voyageraient-elles jusqu’à nous par exemple4 ? Comment survivraient ces messages aux tentatives de destruction massive que leurs créateurices subissent ? D’un point de vue plus prosaïque, le geste de traduire m’intrigue aussi car je l’imagine très fécond pour les autres formes d’écriture que l’on porte. Quels effets sur ton écriture le geste de traduire a-t-il eus ?

Je pense que ça a confirmé le fait que je suis quelqu’un qui aborde son travail par une multiplicité de médiums, et que j’envisage des formes de traductions qui passent par le corps, par le son, par l’expérience.

Après cette expérience, j’ai traduit un autre texte d’Alexis pour l’exposition Tituba, qui pour nous protéger ? curatée par Amandine Nana au Palais de Tokyo5. Et pour moi, c’était une traduction complètement différente : certains mots que j’avais traduit était inscrits sur un mur, ils s’inscrivaient dans un espace, à la vue de visiteurices qui pouvaient repartir avec une bribe de la poésie d’Alexis. Je les imaginais dans leur déambulation, dans leur expérience spatiale. Vraiment, après cette expérience je me suis dit que je n’avais pas besoin de choisir. Que je pouvais aller dans plusieurs directions à la fois. Et que ce qui m’importait c’était de créer des matières, des outils qui me permettent de susciter du lien, de la transmission, de la communauté.

Lors de ta résidence l’an dernier aux Ateliers Medicis, ou encore dans le cadre des actions éducatives du festival marseillais Oh Les Beaux Jours, tu travailles aussi avec des enfants. En 2024, tu as également co-écrit ton premier livre jeunesse, Le Nil, fleuve des pharaons. J’imagine qu’écrire pour et avec les enfants t’emmènent à d’autres endroits sur ces questions du rapport à la langue. Lesquels ?

Cette année j’ai travaillé avec des CP qui venaient tout juste d’apprendre à lire et à écrire: iels décryptaient les sons, étaient dans un rapport complètement nouveau à la graphie, au geste. Ça m’a permis d’aller sur le terrain de l’imagination et de l’inspiration d’une autre façon. Iels m’ont fait déconstruire pleins de réflexes.

J’intervenais dans le cadre d’un cycle d’écriture autour de la poésie et de l’eau. J’imaginais leur parler de comment la Méditerranée pouvait inspirer nos mouvements, nos rêves, nos mots et j’avais des thématiques assez identifiées dans mon esprit. Et en fait on a fait plein de détours, il fallait prendre le temps. Déjà, il fallait leur faire découvrir la Méditerranée, ce qu’on a fait lors d’une sortie dans les calanques. Et puis, il fallait, encore plus à leur âge et depuis leur lien à l’écriture, partir de quelque chose de concret pour écrire : on est partis de notre épiderme, de notre corps, de ses vagues. On a respiré, fait de l’apnée : on a créé un socle de sensations à partir desquelles décrire ce qui se passait en nous avant de faire un grand plongeon, métaphorique, dans la mer.

J’aime tant comme tu nous invites à manier les langues avec inventivité et agilité. Cette newsletter, Sabbah, a d’ailleurs pour nom un mot inventé, contraction entre sabah (le matin en Arabe) et sabbat (dont l’étymologie en Hébreu renvoie au repos, au fait de cesser de travailler). Je souhaite l’investir comme un territoire de l’aube, de la jachère et des réinventions. J’aime la décrire comme mon cabinet de curiosités, un endroit bigarré, sans autre constance qu’une forme de recherche du beau et du juste. Toi Myriam, si tu nous ouvrais les tiroirs de ton cabinet de curiosités, on trouverait quoi ?

De la poudre de coquelicots, du henna, des vielles cartes ottomanes, des tissus de Tanzanie, une collection de vieilles revues japonaises bilingues, des fioles de sables recueillies le long de côté indienne africaine et une boîte de pellicules à developper, que je fais patienter pour avoir encore plus de plaisir à les découvrir. (C’est rigolo de répondre à cette question alors que je fais mes cartons).

On ne peut pas terminer cette lettre sans permettre aux lecteurices de rencontrer ensemble ta voix, ta langue, ton écriture. Il y a quelques mois, nous avons chacune publié un texte dans le numéro (17) « Nuancier » de la revue Edwarda, consacré à la couleur. Le tien s’intitule « Un verre de nous_nous_ une langue couleur café ». Il charrie une infinité d’échos entre ces deux lettres de Sabbah consacrées aux langues et à la traduction. Tu nous en lirais un extrait ?

C’est le moment de se quitter.

Un immense merci à Myriam pour sa générosité et son soutien à cette newsletter. Vous pouvez vous aussi souscrire à un abonnement payant et encourager ainsi l’indépendance de mon travail d’autrice :

Merci à toustes de nous avoir lues ! Racontez-nous en commentaires ce que cela convoque en vous ?

J’ai adoré réaliser cet entretien, explorer ce nouveau format en si belle compagnie. Et vous, est-ce-que cette nouvelle expérience du cabinet de curiosités vous a plu?

Je vous retrouve dans l’été pour de nouvelles lubies.

D’ici là, n’hésitez pas à partager cet entretien, à faire connaître le travail de Myriam autour de vous : partager, c’est déjà prendre soin.

Myriam Rabah-Konaté danse, écrit, traduit et produit des documentaires sonores entre Marseille, Rabat et le 93. Depuis 2023, elle est productrice déléguée pour France Culture et je vous recommande vivement d’écouter ses créations : Ecouter La Muette, Ce qui disparaît. Cartographie d’une nostalgie du 93, Maryse Condé en sororité.

Vous pouvez lire cet article ici : https://hal.science/hal-03480996v1/file/konat%C3%A9-big%C3%A9-2021-ce-qui-nous-retient.pdf.

Dénétem Touam Bona est un philosophe et anthropologue très cher à mon coeur, je citais notamment son travail sur le marronnage (fuite des esclaves) dans nos Lettres avec Lucille Dupré. Courez lire : Fugitif où cours-tu ? et La sagesse des lianes. Cosmopoétique du refuge 1.

Je pense par exemple au recueil Que ma mort apporte l’espoir, sélection, traduction et préface de Nada Yafi et postface de Karim Kattan : https://www.editionslibertalia.com/catalogue/orient-xxi/que-ma-mort-apporte-l-espoir-poemes-de-gaza

Ce texte est disponible dans le magazine du Palais de Tokyo numéro 38 que l'on peut se procurer ici : https://palaisdetokyo.com/produit/p-l-s-38/.

magnifique magnifique magnifique échange! vous êtes des personnes « translangues » qui non seulement parlent / comprennent plusieurs langues mais savez lier les mondes qu’elles génèrent entre eux. ça m’ouvre une fenêtre sur réapprendre le vietnamien peut être un jour. sans honte, en mode soupe « pho » 🥳👌🏽❤️merci pour ça. merci merci merci

Passionnant, passionnant, passionnant ! Merci à toutes les deux pour ce magnifique échange. La traduction par le corps, par l'expérience, c'est si beau. Et puis j'ai TELLEMENT aimé Non-noyées, et en le lisant j'ai beaucoup beaucoup pensé à la traduction, j'ai été si heureuse de découvrir qu'on allait en savoir plus grâce à vous. Wahou encore. Merci encore.